恵比寿ガーデンプレイスの成り立ち

- 恵比寿のまち

- これまでのはなし

恵比寿はビール工場を中心に賑わい、ビールの名にちなんで名づけられたまち

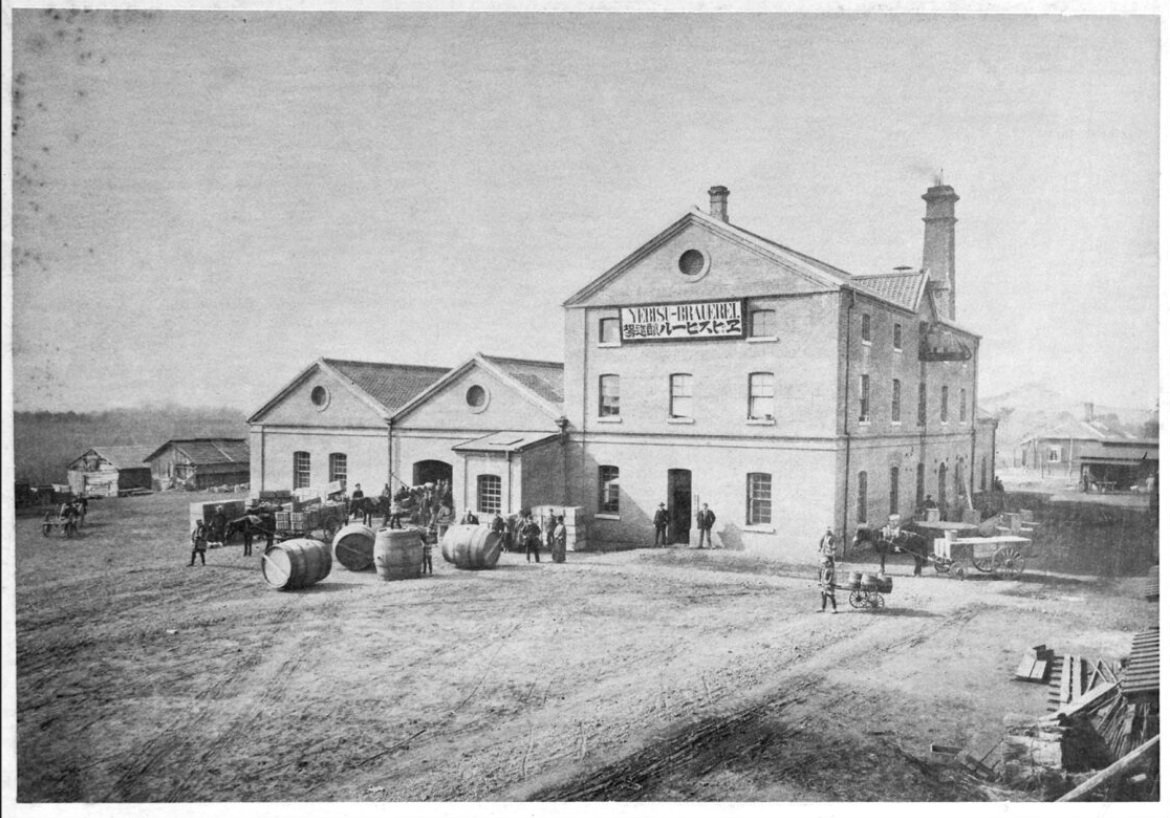

現在の恵比寿から渋谷のあたりは、明治の中頃まではのどかな田園地帯で、その頃は「恵比寿」という地名はありませんでした。1889年、現在の目黒区三田に、日本麦酒醸造会社が「ヱビスビール醸造場」を建設。恵比寿ビールは瞬く間に大変な人気を博し、ビール運搬のために日本鉄道品川線(現在の山手線)に貨物駅が開設され、ビールの名にちなんで「恵比寿停車場」と命名されたことが、「恵比寿」という地名の起源です。

1906年春に貨物駅は現在の恵比寿駅の場所に移動。その年の秋には旅客営業も開始されました。その頃から駅周辺が「恵比寿」と呼ばれはじめ、それが定着して現在の「恵比寿」という地名がつけられました。以来、恵比寿はビール工場を中心に賑わい、発展してきました。

工場の移転と再開発、新しい‘まち’が誕生

約1世紀にわたりビールを造り続けた恵比寿工場は、老朽化や需要増大に応じるための増設には限界があり、また、物流事情・環境面での問題にも直面し、1988年に閉鎖されました。サッポロビールはこの広大な跡地を単なる再開発ではなく、都市の未来を見据えた新たな価値創造の場として位置づけ「恵比寿工場跡地再開発計画~水と緑の山の手情報文化都市」を発表。また、東京都で策定中だった「恵比寿地区整備計画」と連動し、都市開発の新たなモデルとなる複合施設の構想を具体化していきました。

当時、東京の都市開発はオフィス街、商業地、住宅地といった用途が明確に分かれており、これらを統合する概念はまだ一般的ではありませんでした。サッポロビールは人々が集い、豊かな時間を過ごす「場」を提供するという思想をもとに、「職・住・遊・文化」という異なる機能を一つの場所に融合する新しい都市開発の在り方を提示しました。

1991年、都市の名称は、庭園都市(Garden-City)と商業都市(Market-Place)の融合の意を込め「恵比寿ガーデンプレイス」と名付けられました。

【参考リンク】

恵比寿ガーデンプレイス|デザインストーリー|株式会社 久米設計

1994年「恵比寿ガーデンプレイス」の誕生とこれまでの歩み

1994年10月8日、敷地面積は約8万3,000㎡のうち約60%がオープンスペースとし、豊かな空間、豊かな時間を提供する「恵比寿ガーデンプレイス」がグランドオープン。初日には約15万人が来場し、年間来場者数は1600万人を超えるなど、都市の新たなランドマークとして注目を集めました。

オフィスタワー、ホテル、商業施設、レストラン、住宅に加え、東京都写真美術館、映画館、イベントホール等の文化施設を併設した複合商業施設として、当時の都市開発において革新的な意義を持ちました。恵比寿ガーデンプレイスが先駆けとなり、その後、今につながる都心の複合施設の開発が盛んになりました。

ゆとりある空間や美しい建物、個性輝く文化施設、ハレの日にふさわしい特別なレストランなどにより、おしゃれで洗練されたまちのイメージが醸成され、「住みたい街ランキング」でも常に上位にランクインされています。また、JAZZイベント、野外シネマ、バカラのイルミネーション、マルシェなどの年間を通じて開催されるイベントは、四季折々の美しい風景とともに訪れる人々に新しい発見と豊かな時間を提供しています。

文化と自然、商業と生活が調和する恵比寿ガーデンプレイスは、まち のイメージを牽引し、訪れるすべての人に心地よい体験を届け、まちの成長とともに発展してきました。

開業30周年を迎え、新しい気づきやひらめきが生まれる施設へ

2024年、恵比寿ガーデンプレイスは開業30周年を迎え、ブランドコンセプトを「はたらく、あそぶ、ひらめく。」に刷新しました。「はたらく」と「あそぶ」、すなわち、オンとオフがシームレスに繋がる環境の中で、日常の中に非日常の愉しみが交差し、新たな気付きやひらめきが生まれる施設を目指しています。

レストランやジャズの生演奏、映画など多彩な体験を通じて、働く時も遊ぶ時も刺激と発見が得られる施設として、恵比寿のまちとともに成長し続け、恵比寿のまちの価値向上に貢献していきます。